Auswirkungen der Reformation im Pfarrsprengel Theuern. Zwei Jahrhunderte Dorfgeschichte in einer bewegten Zeit

Von Rudolf Gerstenhöfer

Es

ist ja allgemein bekannt, daß keine deutsche Provinz durch die unselige

Glaubensspaltung so viel gelitten hat, wie die Oberpfalz, denn es gibt

wohl nur wenige Landstriche in Deutschland, die durch den

Dreißigjährigen Krieg noch härter betroffen wurden. So sind auch für den

Pfarrsprengel Theuern die unruhigen Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts

nicht ohne erhebliche Folgen geblieben. Will man diese richtig

verstehen, so ist es doch notwendig, die vorher bestehenden Verhältnisse

zu betrachten.

Obzwar wir die Pfarrei Theuern, trotzdem die

Ansiedlung bestimmt vor 1000 bestand, nicht zu den sogenannten

Urpfarreien rechnen können, so läßt sich doch – wenn wir an den

romanischen Kirchturm denken, der aus dem 12. Jahrhundert stammt – mit

Bestimmtheit sagen, daß damals wenigstens die Schloßkapelle des adeligen

Geschlechts der Theuerner bestand. Theuern hatte frühzeitig eine

Eigenkirche des Grundherrn – eine sogenannte Adelspfarrei. Dafür spricht

das Kirchen‑Patrozinium, denn gerade der Ritterstand wählte u. a. für

seine Burgkapellen mit Vorliebe den hl. Nikolaus, einen infolge der

Kreuzzüge vielverehrten Heiligen des ritterlichen Zeitalters (etwa von

1024 bis 1254). Durch die Kreuzzüge wurde aber auch der ostische S. Joh.

B. (Johannes der Täufer) gleichsam neu entdeckt, und es ist gewiß kein

Zufall sein, wenn auch die benachbarten Ebermuntisdorfer für ihre

Kapelle in Ebermannsdorf, die schon 1123 genannt wird, diesen

Lieblingspatron des Adels wählen.

Die Theuerner Eigenkirche bekam

schon bald vom Bischof die Rechte einer Pfarrkirche, weil sie ja auch

für die Untertanen gehörte, und im Jahre 1286 wird die Pfarrei Theuern

im damaligen Dekanat Schwandorf erstmals urkundlich genannt. Das

Verhältnis der Burgkapelle in Ebermannsdorf zur Pfarrkirche Theuern ist

nach den heute zur Verfügung stehenden Aufzeichnungen nicht einwandfrei

zu klären, wenn es auch später heißt, das „Ebermannsdorf seit uralter

Zeit eine Filiale von Theuern gewesen und von da aus pastoriert worden

war“. Schon im Jahre 1304 wird dann das Theuerner Pfarrlehen zum

erstenmal erwähnt, das später nicht immer zum Besitz des Hofmarksherrn

von Theuern gehörte.

Trotzdem können wir, wenn auch die

Nachrichten spärlich sind, zusammenfassend sagen, daß die Altpfarrei

Theuern vor 1500 immer einen eigenen Seelsorger hatte und zu ihrem

Betreuungsgebiet auch Ebermannsdorf als Filiale zu zählen ist.

So

lagen auch die kirchlichen Verhältnisse, als im Jahre 1548 der Landsasse

zu Theuern, der Junker Hans (Georg) Portner (geb. um 1515) von

Laydersdorf und Herr zu Theuern, ein Sohn des Begründers der Theuerner

Linie der Portner bekannten Peter Portner, für seine Hofmark einen

lutherischen Prediger bestellte. Die Hofmarksherren besaßen ja in ihrer

Pfarrei das sogenannte Patronatsrecht (als Präsentationsrecht), was die

kirchliche Oberbehörde in Regensburg auch nie bestritt. Und zwar

handelte es sich in Theuern um ein dingliches Patronat, das als

Akzessorium (=Beiwerk) des Gutes mit dem Übergang des Patronatsgutes

(durch Erbschaft, Schenkung, Tausch oder Kauf) jeweils an den neuen

Eigentümer überging. Also schon bald, nachdem der Amberger Stadtrat

beschlossen hatte, keinen katholischen Prediger mehr zuzulassen, sondern

lutherische Prädikanten anzustellen, (1538), bekam auch die Pfarrei

Theuern in der Person eines gewissen Johannes Krauss einen

protestantischen Pfarrer, der von Regensburg stammte und in Wittenberg

am 13.6.1548 seine Ordination erhalten hatte. Noch in dem selben Jahre

(an Trinitatis 1548) empfahl ihn der Patron Portner von Theuern, wo er

auch bis 1551 wirkte. Er war dann von 1551 – 1557 Pfarrer in Aschach und

anschließend bis zu seinem Tode (23.5.1573) in Schlicht tätig. Von

seinen Nachfolgern sind bekannt: Leonhard Hausner 1552, Michael Pesoldt

(Pesl, Pösl) 1556, noch 1569 genannt, Georg Bengel (Pengel) 1583 und

Johann Kastner 1578 – 1590.

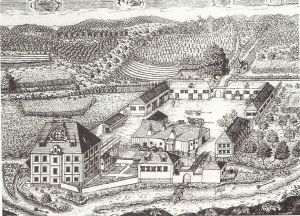

- Hammerwerk Leidersdorf

Doch

blieb dem Theuerner Pfarrsprengel der oftmalige Glaubenswechsel

(zwischen Luthertum und Kalvinismus) erspart. Gerde der Adel bildete das

Rückgrat der rein lutherischen Kultus in der Oberpfalz, denn die

Adeligen besetzten ihre Pfarreien mit Leuten, die geprüft waren, und

diejenigen lutherischen Kirchenordnung des Kurfürsten Ludwig (1576 –

1583) geprüft waren, und diejenigen lutherischen Kommunikanten, die zur

lutherischen Kommunion in das Adelsgebiet „ausliefen“, nahm der Adel

trotz Verbot an. So berichtet der Pfarrer von Theuern: „Mit Tränen in

den Augen kamen sie, die von Rüden (Rieden), und baten, bei ihm

kommunizieren zu dürfen, und der Junker übernahm die Verantwortung“. Der

schon genannte Kurfürst ließ als Landesvater 1579 eine Visitation

abhalten, und es ist gewiß kein schlechtes Zeichen, wenn da und dort

Pfarrer verlangten, daß ihnen eine „Studirstube“ gebaut werde, wie

beispielsweise in Theuern. An anderer Stelle mußten Kümmersbruck,

Aschach und Theuern zur Abhaltung der Wochengottesdienste ermahnt

werden.

Bei der Landesvisitation des Jahres 1615 suchte man

Gemeinden, die dem Brauch des Brotbrechens widerstrebten, zu überreden,

diese Zeremonie anzunehmen. Das kalvinische Brotbrechen rüttelte an den

Grundfesten der lutherischen Kirchenordnung, viele Altäre verödeten,

weil das Kirchenvolk an Hostie und Oblate festhielt und die kalvinische

Neuerung der Semmeln und Brotstückchen verschmähte. Doch in der

lutherischen Adelspfarrei Theuern wurden noch Oblaten gereicht. Bei der

Visitation der Adelspfarreien im August 1616 finden sich über das

sittliche Leben der lutherischen Pfarrer so gut wie keine Klagen. Der

Pfarrer von Theuern, der Georg Laberus hieß und von Kümmersbruck kam, wo

er als Landkaplan wirkte, wird jedoch als grob und hitzig geschildert.

„hat sich grob in der Rede gezeigt als der gröbste Bauernknecht möchte

tun“, sagte von ihm ein Bauer. Wie es scheint, machten sich die Bauern

sogar über die Ausfragerei zur rechten Zeit lustig. So fragt man in

Theuern einen Bauern wer Pontius Pilatus war. „Respondierte in

gelächter, es werde Christus der Herr gewesen sein“, heißt es in dem

betreffenden Protokoll. Laberus (auch Laberer, Lauberus) war als

Pfarrersohn in Hirschau geboren, 1580 als Cantor und 1585 als

Schulmeister tätig und in Theuern von 1598 bis 1616 Pfarrer.

Über

die wirtschaftlichen Verhältnisse der Vorkriegszeit gibt eine im

Fragment erhaltene Steuerbeschreibung der „Landsässerey Theuern“ von

1610 einigermaßen Aufschluß. Außer den Ehehalten des Hofmarksherrn sind

17 Untertanen aufgezählt von denen 7 mehr als 100 fl „steuren“, so der

Wirt Hannß Meuler allein 515 fl und das „Gottshaus“ von 250 fl. Als

Steuersumme sind 11 fl 39 x angegeben. Georg Laberus steuert 1615 von

seinem Gut (=50 fl) 15 x. seit 1618 ist Martin Mair als evangelischer

Pfarrer in Theuern. Dieser hatte ebenso wie die Adelsprädikanten von

Lintach, Ammerthal und Poppenricht Pfarrkinder aus den Nachbarpfarreien

an sich gezogen, weshalb die Regierung in Amberg am 26.6.1625 ein

diesbezügliches Verbot an die Portnerschen Vormünder richtete.

Einen

gewaltigen Umschwung der bestehenden Verhältnisse brachte natürlich der

Ausbruch des 30‑jährigen Krieges. Zu den Glaubensstreitigkeiten kamen

die steten Folgen eines Krieges, nämlich vor allem die Truppendurchzüge,

Einquartierungen, Plünderungen, Brandschatzungen und ähnliche

Drangsalierungen, wie sie damals üblich waren. Diese Nöte waren für

unsere Heimat als Grenzgebiet der kurpfälzischen Oberpfalz und des

bayerischen Herzogtums infolge der Gegensätze besonders schlimm. Zu

Beginn des 17. Jahrhunderts stand ja dieses Gebiet unter der Regierung

des Kurfürsten Friedrich V. Von der Pfalz, allgemein als „böhmischer

Winterkönig“ bekannt! Er war seit 1618 Oberhaupt der evangelischen Union

und sein „böhmisches Abenteuer“ endete mit der unglücklichen Schlacht

am Weißen Berge bei Prag (8.11.1620) und dem Verlust von Krone und Land.

Kaiser Ferdinand ernannte seinen Bundesgenossen, den bayerischen Herzog

Maximilian, zum Kommissär der Oberpfalz.

Ende August 1621 „ist

(auf Seiten Maximilians) sehr starke consultation gehalten worden …

damit der Manßfelder mit seiner in der Oberen Pfalz bei Waidhausen gegen

Böheimb liegenden Volk auf 12000 zu Fueß und 3000 Pferde … ferner nit

einbreche“. Man pflegte sogar Verhandlungen, um Mansfeld zu bewegen, „er

solle seine Armada auß dem Fürstenthum der Oberen Pfalz völlig ab‑ und

ausführen … dafür solle ime 600 000 fl und dann für sein Soldatesca

ingleichen 600 000 fl zugesprochen“ werden. Aber erst Ende September

1621 zog das Heer Friedrichs unter Feldmarschall Graf von Mansfeld durch

die Oberpfalz und verübte auf seinem Rückzug gegen die Untere Pfalz

schwere Ausschreitungen. Schon am 25.9. ist Schmidmühlen „von den

Mansfeldischen hergenommen“, von deren schlechter Manneszucht die Rede

ist; drei Tage später ging Hirschau verloren, und Mansfeld trat mit

seinem Heere am 10.10. den Rückzug über Feucht, Fürth gegen die untere

Pfalz an

Teile des Mansfeldischen Heeres kamen auch durch Theuern

und plünderten den Ort gründlich aus. Der Überfall geschah ganz

plötzlich, und dabei wurden auch im alten und neuen Schloß der Portner

Türen, Fenster und Öfen zerbrochen. In bewegten Worten schildert

Sebastian Wolf Portner, der gerade 3 Wochen im Fuchssteiner in Amberg

„schwitze“, seinen Verlust: Alles bis aufs „Hemad“ sei ihm genommen

worden, daß „wir Erben im landt ohne Kleidung und Geld, gleichsam am

Bettelstab den Leuten zu Schand und Spott herumziehen müssen“. Wolf

Heinrich Portner, der jüngere Bruder mußte auf Stroh schlafen; außer den

Kühen und 200 Schafen wurden auch die Kleider, Wäsche und Betten

geraubt. Die Untertanen waren blutarm, und noch im September 1627 war

die Theuerner Kirche „seit Spolirung Mansfelds an sich nicht

beschlossen“.

Bayerisches Militär besetzte nun die Oberpfalz, und

am 8.10.1621 „sein die Abgeordneten von der Regierung und Statt Amberg“

im Schloß zu Moos erschienen, und Maximilian nahm die Übergabe Ambergs

entgegen. Im November wurden alle Oberpfälzer entwaffnet, und für die

durchziehenden Bayern und Kaiserlichen war unsere Heimat Feindesland. Am

8.1.1622 kam das berüchtigte bayerische Reiterregiment des ehemaligen

bayerischen Pflegers Craz über Waldmünchen, Neunburg, Rieden. Ensdorf

war damals schon zum größten Teil niedergebrannt, und der Rest wurde

noch verwüstet. Schon einen Monat später erschienen abermals bayerische

Reiter in Ensdorf und Rieden.

Wenn auch Theuern, weil es abseits

der Ost‑West‑Verbindung lag, eher verschont blieb, so dürfen wir nicht

vergessen, daß die Portnersche Hofmark als kurfürstliches Ritterlehen

sehr bekannt war und zu den größten Gütern der Umgebung zählte. So

besaßen die Portner damals: zwei große Herrenhäuser (die beiden

Adel‑Sitze) und eine Hammerhaus, den Eisenhammer (Hammerwerk und

Schmelzofen mit 3 Paar Bälgen), die Mühle (mit 3 Mahlgang und einem

Säggang) und außer Ackerland (175 Tgw.) und Wiesmad (30 Tgw.) noch weit

über 6 000 Tgw. Holz (Wald).

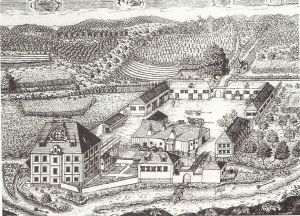

- Hammerschloß Theuern

Mit

der Besetzung hatte auch die Restauration (Wiederherstellung des

katholischen Glaubens, auch Gegenreformation genannt) begonnen,

besonders unterstützt durch die Missionstätigkeit der Jesuiten in Amberg

(seit 1621). Das Hauptbestreben Maximilians war, das Land möglichst

bald wieder zum alten Glauben zurückzuführen. So walteten die

kalvinischen Prediger ihres Amtes in St. Martin in Amberg nur bis 1626,

denn in diesem Jahre erfolgte ihre Ausweisung. Auch der Adelsprädikant

von Theuern wurde durch einen Zettel vom 2.9.1627 auf die

Regierungskanzlei nach Amberg zitiert, am nächsten Tag abgesetzt und

mußte binnen 14 Tagen die Pfarrei bei Leibes‑ und Lebensstrafe

verlassen. Nach den Angaben im Ambergischen Pfarrerbuch (S.91) wurde

Pfarrer Mair noch 1624 bezeugt und 1625 entlassen. Am 5.9.1627 wurde der

Franziskanerpater Hausberger als erster katholischer Priester in

Theuern eingewiesen, obwohl der Patronatsherr Hansjörg von Portner

dagegen protestierte.

Als Folge des kurfürstlichen Patents (auch

Religionspatent genannt) vom 27. 4. 1628, nachdem im ganzen Fürstentum

der Oberpfalz keine andere als die alte heilige katholische Religion

geduldet werden sollte, mußten alle, die hartnäckig die Annahme des

katholischen Glaubens verweigerten, das Land verlassen. Sie wurden

jedoch wegen des Verkaufs ihrer Güter nicht gedrängt, sondern konnten,

bis sich eine Gelegenheit hierzu fand, ihrn Besitz durch geeignete

Personen verwalten lassen. Es wurde ihnen sogar auf ihr Ansuchen

gestattet, von Zeit zu Zeit ihre Güter zu bereisen. So haben von 456

Adeligen wirklich 36 mit Einschluß jener, die schon vor der

Besitzergreifung der Oberpfalz durch Maximilian in ausländischen

Diensten standen, das Land geräumt. Darunter waren auch Hans Georg

Portner von Theuern, der sich schon am 24.1.1629 auf die Weisung der

Regierung „außer Landes begab“, ferner seine Brüder Sebastian Wolf

Portner und Georg Portner mit seiner Frau Felicitas. Die beiden ersteren

hatten sogar kurze Zeit mit dem Fuchssteiner in Amberg Bekanntschaft

machen müssen. Auch die Riedner Portner waren 1629 unter den Emigranten.

Da

das Land schon damals arg verwüstet war, verordnete Maximilian am

28.2.1629, daß die Adeligen „ihre oedtlender darauff vorher Dörfer,

häußer und anderes Gebeut gewest, auf ihren aignen Gründten und Guettern

wieder aufräumen und aufbauen dürfen, denn von 1628 bis 1630 hatte das

gequälte Land eine kurze Atempause. Im Jahre 1631 hatte Theuern wieder

einen katholischen Pfarrer, der im alten Schloß wohnte, wo er sich aus

dem Roßstall „ex propriis ein Stübl errichten“ ließ. Am 2. 5. 1631

taufte nämlich Kaspar Gotthard in der zu Theuern gehörigen Filiale

Ebermannsdorf du wird ausdrücklich der erste katholische Pfarrer von

Theuern (nach der Reformation) genannt. Es ist auch möglich, daß er

schon früher Pfarrer von Theuern war, weil nach seinem Tode das

Kirchenbuch der Pfarrei Theuern und der Filiale Ebermannsdorf, „so

angefangen den 4. 9. 1627“, samt beiliegenden Obligationen in den

Kriegsjahren verloren ging und einer seiner Nachfolger nur jene taufen,

Copulationen und Sepulturen seiner Vorgänger, die er mit Gewißheit in

Erfahrung brachte, in das von ihm neuangelegte Kirchenbuch nachträglich

einschrieb und um so weniger etwas Vollkommenes liefern konnte, als er

nicht einmal in seiner Pfarrei wohnte. Gotthard war zugleich Benifiziat

zu St. Barbara in Amberg, kommt im Jahre 1637 noch vor und ist

wahrscheinlich in diesem Jahr gestorben, da das Pfarrbuch sagt, daß die

Pfarrei nach seinem Tode längere Zeit erledigt gewesen ist, aber schon

im Jahre 1638 sein Nachfolger genannt wird.

Ende Dezember 1631

zogen die Kaiserlichen (etwa 600 Mann) unter Colloredo durch die

Oberpfalz nach Böhmen. Sie kamen am 3. 12. nach Illschwang und zogen

über Ensdorf, Neunburg v. W. und Cham; sie haben entsetzlich gehaust und

auch die Pest eingeschleppt. Dabei wurde am 4. 12. auch Theuern

geplündert und besonders Ensdorf geschädigt. Daher berichtete Hans Georg

Portner a, 20. 5. 1632 „Sein Gut sei durch Kriegsvolk ruiniert und

spoliert“ und Hauptmann Sperl habe das Heu wegführen lassen. Das

Kriegsjahr 1632 war aber noch viel schlimmer. Schon am 29. 5. kamen

Kroaten des Oberst von Schönburg nach Theuern, die in der bekannten

Weise hausten. Nicht besser ging es, als beim Marsche Maximilians gegen

Eger Teile des bayerischen Heeres am 16. 6. 1632 und beim Durchzug

Wallensteins von Eger über Amberg, Neumarkt gegen Fürth Teile seines

Heeres am 4. 7. nach Theuern kamen. Im August, September, Oktober und

Dezember folgten weitere Durchmärsche, die in Theuern wie in Haselmühle,

das ja Sebastian Wolf Portner gehörte, beträchtlichen Schaden

anrichteten. In beiden Orten wurden der Hammer und die Mühle zerstört,

Pferde, Rindvieh, Schafe, Getreide und Heu weggenommen und die Waldungen

größtenteils abgetrieben und das Holz zum Ausbau von Schanzen außerhalb

des Stadtgebietes von Amberg verwendet. Aus einem Bericht des Hans

Georg Portner an die Regierung (vom 3.11.1632) geht hervor, daß im

Frühjahr die Schönbergische im Dorf Lengenfeld gelegene Soldadeska sogar

allen Weizen und Haber auf den Feldern total abgeschnitten, desgleichen

den größten Teil des Korns. Im Oktober waren wiederum beiläufig 400

Pferde drei Tage in Theuern im Quartier gelegen.

Im Jahre 1633

wurden die Schweden in vielen Orten der Oberpfalz als Freunde begrüßt,

und manche benutzten den Einmarsch der Schweden, um wieder

protestantisch zu werden. Ein Teil der Adeligen war in schwedische

Dienste getreten, und ihre Güter wurden deshalb eingezogen. Auch Hans

Georg Portner von Theuern trat offen auf die Gegenseite und wurde nach

der Einnahme von Neumarkt am 29. 6. 1633 (durch Horn mit 16 000

Schweden) Kommandant dieser Stadt.

Theuern hatte durch die

Durchzüge und die Pest so gelitten, daß es von 1632 bis 1635 gar nichts

abwarf. Am 10. 10. 1635 brannte dann noch die Mühle ganz nieder, und der

notwendige Wiederaufbau machte große Schwierigkeiten, da es an

Arbeitern mangelte und besonders Maurer gar nicht zu bekommen waren.

Trotzdem hatte de Hofmark Theuern nach einem Anschlag des Jahres 1635

noch einen Wert von rd. 48 000 fl, und in einer Beschreibung des

kurpfälzischen Ritterlehens werden auch 19 Untertanen namentlich

genannt, darunter bekannte Namen wie Frueth, Graf, Schwänze, Zehrer und

folgende Berufe: Wirt, Schmied, zwei Metzger, Bestandsmüller (als

Pächter), Schuster, Schneider, Mesner und Bader.

Aber durch die

Verzinsung der Schulden, die Steuern und Kriegskontributionen nahm die

Verschuldung so zu, daß die Gant bevorstand. Daher suchte Georg Portner

der Bruder des 1633 verstorbenen Hans Georg Portner, in einer Eingabe an

Maximilian am 4. 7. 1637 die drohende Sequestration abzuwenden, denn

der durch die Kriegswirren verursachte Schaden am Gute betrug nach

seinen Angaben 20 000 fl. Im Frühjahr 1638 waren die Felder „öd und

verwühlt“ und das ehedem so wertvolle Gut in einem „erbärmlichen

baufälligen Zustand“. Die erst vor zwei Jahren aufgebaute Mühle war

schon wieder baufällig und konnte nur wenig mahlen; an Bau‑ und

Handwerksleuten sowie sonstigen Arbeitern war großer Mangel, Ehehalten

und Gesinde waren nicht zu bekommen. Im Herbst waren die Felder mit

großen Kosten und harter Arbeit umgerissen, die Gärten wieder mit Zäunen

versehen, Schindeln, Nägel und Kalk für die baufälligen Dächer

beschafft. Der Riedner Portner Hans Andrä, der Theuern als

Hauptgläubiger seit dem 14. 4. 1638 als sein Eigentum ausnützen konnte,

scheute keine Ausgaben, um die Hofmark einigermaßen in Stand zu setzen.

Jedoch die Einquartierungen im Winter 1638/39, die Plünderungen der

durchziehenden Truppen (kaiserliche und bayerische, Kroaten am 18. 3.

und 3. 4. 1639) bis zum November 1639 vernichteten das mit großen Opfern

wieder Aufgebaute, so daß das Gut vollends verödete und erheblich an

Wert verlor.

Aus einem Bericht der Ämter, die der Amberger

Regierung unterstellt waren, betreffend die Beschaffung der

Winterquartiere im Januar 1639, geht hervor, daß die Not grenzenlos war

und ein großer Teil der Bevölkerung nur vom Verdienst als Taglöhner

lebte. Beim Landgericht Amberg sind in Theuern nur 6 Haushalte

angegeben, und nach einer Erhebung des Hofkastenamtes waren 1639 in

Ebermannsdorf 3 Höfe, 2 Söldengüter und 9 Haushaltsvorstände. Infolge

dieser Durchmärsche war die Unsicherheit bis zu Jakobi 1639 so groß, daß

die Untertanen, denen von jeher ein bestimmtes Maß an Arbeitsleistung

auferlegt war, auch um Geld nicht arbeiten wollten. Und wenn sie aufs

Feld gingen, so mußten sie an einem Tag oft 2 – 3 mal davonlaufen, um

ihre Person vor Mißhandlungen in Sicherheit zu bringen. Theuern hatte

1640 nur mehr 1/3 bis ¼ seiner Einwohnerzahl.

Im Januar 1641

zeigten sich wieder täglich plündernde Schweden unter Banér, die über

Vilseck kommend am 18.1. von Hahnbach gegen Schwandorf aufbrachen, um

gegen Regensburg vorzustoßen, wo der Reichstag unter Kaiser Ferdinand

III. versammelt war. Sie behaupteten sich bei Schwandorf, Neunburg v. W.

und Cham, bis an diesem Tage die Kaiserlichen von Regensburg her

erschienen und sie zum Rückzug zwangen. Vom 17. bis 22.6.1641 plünderten

die bayerischen Regimenter Mercy, Winterscheid und Mir auch Theuern,

Lengenfeld und Haselmühle. Hans Andrä, war damals lange Zeit in Theuern,

von wo er über die „wildten und unpendigen Ehehalten“ sowie darüber

klagte, daß Arbeiter zur Instandsetzung der Mühle, Schneidsäge und der

Gebäude auch um doppelten Lohn nicht zu bekommen seien. Georg Portner,

sein Vetter, der in Amberg lebte, äußerte sich sehr abfällig über Andrä,

dem es „herzlich leydt“ sei, „das er mir nit gar markh und Plut aus dem

leib saugen kann“. Georg hatte am 28.9.1642 fünf Kinder und klagte, daß

er sein „stücklein brot mit höchster Müh und Arbeit“ verdienen muß.

Sehr

aufschlußreich für die wirtschaftliche Lage der damaligen Zeit ist ein

Bericht des Amberger Landrichters Ridler vom 10.9.1643, in dem es u. a.

heißt: Die Hofmark Theuern sei eine geringe, arme Pfarr, könne keinen

eigenen Pfarrherrn, kaum den Kirchenbau unterhalten, viel weniger das

eingefallene Pfarrhaus reparieren. Den Aufschlag anlangend … sei weder

„Bräuwerk“ noch „Metzig“ vorhanden … die wenigen armen Untertanen hätten

auch nichts ins Haus geschlachtet als 2 Kitzböcklein. In Ebermannsdorf

stünden wegen Abgang der Bauersleute die Güter meistenteils öde und

unbewohnt.

Schon von 1638 an war daher die Pfarrei Theuern anderen

Pfarreien zugeteilt. Zuerst versah sie Georg Kürtzing oder Kürtzinger

zu Lintach, dann Michael Widtmann zu Aschach. Nachdem dieser resigniert

hatte, kam sie wieder an Georg Kürtzing und dessen Nachfolger Kaspar

Franz Wenzel. Als dieser dann nach Aschach kam, mußte er Theuern wegen

Mangels an Priestern wider seinen Willen behalten. Diese Pfarrei war, so

erzählte er, so herabgekommen, daß sie kein Pfarrer annehmen wollte. Er

ging nun jeden 3. Sonn‑ oder Feiertag dahin, um den pfarrlichen

Gottesdienst dort zu halten, und versah so Theuern von 1641 bis 1650. Er

legte auch ein neues Matrikelbuch an und trug einiges aus den Vorjahren

nach. Unter seiner Amtsführung geschah es oft, daß wegen der

Kriegsunruhen in der Pfarrei nicht getauft werden konnte und dies in

Amberg geschehen mußte. Solche Taufen trug er trotzdem in das Theuerner

Matrikelbuch auch ein.

Im April 1645 zogen 500 Reiter der

geschlagenen Armee unter dem kaiserlichen Oberst Freiherrn von Knigge

unter argen Plünderungen durch die hiesige Gegend und erschien am 30.

und 31. bei Rieden, am 1.5. bei Amberg, wodurch natürlich auch Theuern

in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im November 1645 kamen Erzherzog

Leopold Wilhelm und Graf Gallus mit 6 Regimentern zu Fuß und 20

Regimentern zu Pferd (16 000 Mann und 57 Geschütze) auf dem Zuge von

Heilbronn nach Böhmen ins Vilstal. Die Regierung hatte schon am 8.11.

eine Warnung ergehen lassen, die Vilsbrücken zwischen Amberg und

Schmidmühlen abreißen zu lassen, damit die streifenden Kaiserlichen „mit

den abgeraubten Sachen nicht gleich fort‑ und hindurch kommen können“.

Am 18. kam das Hauptquartier nach Rieden und Ensdorf. Über die

Plünderungen berichtet die Regierung am 29.11. nach München: Die

Soldaten haben „alles was sie an essenden Waren gefunden,

hinweggenommen, das Vieh niedergeschlachtet, das getraid ausgedroschen

und verfüttert oder weggeführt, und was sie nit fortbringen können, aufs

Feld getragen, in Kott vertreten oder verbrannt … Tisch, Benk, Fenster

Thüren, Oefen, Pflüge, Geschirr und anderes zerschlagen, zerhaut …

uneracht sie Holz genug gefunden … die hölzerne und strohene Dächer

abgedeckt, die Zimmer abgebrochen und alles Holzwerk verbrannt, die

Teich und Weiher abgegraben … alles Futter verwüstet und verbrannt. Mit

einem Wort haben diese undisziplinierten Völkher in diesem langsamen

Durchzug übler gehaußt, als Ao 1641 … durch Banier, so doch feind

gewesen in seinem etlich Monat lang gewehrten stilliegen beschehen“. Die

Leute hatten nichts mehr zu essen, kein Futter, die Häuser waren nicht

bewohnbar. Alle Dörfer und offenen Orte waren bereits von den Bewohnern

verlassen.

Zu Beginn des Jahres 1646 kamen neue Durchzüge, weshalb

die Regierung wieder eine Aufforderung ergehen ließ, mit Vieh usw. in

feste Orte zu flüchten. Vom 16. bis Ende September 1646 lag Erzherzog

Leopold mit 7 Regimentern und Artillerie bei Ensdorf, und später kamen

wieder mehrere Durchmärsche, die das Land vollends verwüsteten. Major

Freyhammer hatte im Februar 1647 in verschiedenen Orten den Vorrat an

Getreide und sonstigen Lebensmitteln festzustellen und fand u. a.

Ensdorf ganz leer von Einwohnern, sowie von Getreide und Futter. In

Rieden fand er 2 alte Weiber und einen Knaben vor, dann ein kleines

Fuder Heu. Da die Kaiserlichen besonders in der Oberpfalz weit ärger und

übler als der Feind gehaust hatten, schrieb Maximilian am 19.3.1647 an

Graf Gallas u. a.: „ich kann nicht jedweden Meister in mein Land

lassen“. Aber diese Mahnung half nichts; im Herbst 1647 hausten

Kaiserliche und Bayern im Vilstal nicht besser als vorher. Hans Andrä

berichtet daher am 10.12.1647 über den seit zwei Jahren erlittenen

Schaden wie folgt: Es wurden 90 Schock Getreide ausgedroschen, über 30

Fuder Heu verfüttert, zwei große Städel und Stallungen niedergebrannt,

im Schloß alle Fenster und Oefen eingeschlagen, Türen, Laden, Tische,

Bänke, Kisten, Kasten, Bettstellen, Stiegen abgehoben, zerhaut, Hütten

daraus gemacht, Dächer durchlöchert und zerschlagen, 2 500

Eichenzaunstecken verbrannt, alle Immen und Bienen zu schanden gemacht.

Selbst

als der Friede am 24.10.1648 geschlossen war, hatte die unsichere Zeit

noch kein Ende, denn alle größeren Orte waren noch bis zum Jahre 1660

mit Truppen, wenn auch in geringem Grade belegt. Und wie sah es nun in

Theuern aus? Die beiden Schlösser waren verwüstet, das Pfarrhaus

unbewohnbar und die Kirche war sicherlich ausbaubedürftig. Doch geben

uns die Kirchenbücher über die Geistlichen, die damals Theuern

betreuten, immerhin einigermaßen Bescheid. Von 1655 bis 1666 scheint

allerdings nur selten ein Geistlicher nach Theuern gekommen zu sein,

weil äußerst wenige Taufen in dem Pfarrbuch eingetragen sind (insgesamt

bloß 9 für den genannten Zeitraum). Von 1667 angefangen wurde Theuern

bestimmt von der Stadtpfarrei Amberg aus versehen, und zwar meist durch

Kooperatoren, bisweilen aber auch durch Benefiziaten. Bis 1704 wurden

nicht alle Kinder von Theuern in dieser Pfarrei selbst getauft, sondern

viele wurden zu diesem Zweck bald nach Amberg, bald nach Kümmersbruck

oder Paulsdorf gebracht. Auch der Schien‑ und Eisenhammer, der seit 1637

Georg Portner gehörte, war 1666, wie alle anderen im Vilstal verödet.

Ja, in Theuern sah es besonders böse aus, weil alle Gebäude eingefallen

waren und auch keine Hoffnung bestand, daß das Hammerwerk wieder

eingerichtet würde. Nur die Mühle war noch in Betrieb. In der

Teilungsurkunde des Jahres 1669 wird zwar das Mulz‑ und Bräuhaus mit

angeführt, aber aus späteren Eintragungen geht hervor, daß diese auch

nicht betriebsfähig waren. Vom Kalk‑ und Ziegelofen heißt es, sie

könnten wieder aufgerichtet werden. Das Gutshaus war damals unbewohnt.

Noch 1681 war Theuern ziemlich öde, hatte auch keine

Einrichtungsgegenstände, so daß Hans Jakob, der Erbe des 3/5‑Anteils von

Theuern, bei einer Kommissionsbesichtigung im Wirtshaus wohnen mußte.

In

diesem Zustande hatte das Gut schon 1646 nur einen Wert von etwa 14 000

fl, was im Vergleich zur Vorkriegszeit einen Wertverlust von rd. 70%

bedeutete. Erst 1682 ließ der Forstmeister Johann Georg Portner, der

Besitzer des kleineren Anteils, da das alte Gebäude baufällig war, ein

neues Schloß errichten, das 1 500 bis 2000 fl kostete. Es war nur ein

bescheidenes Bauwerk. Was auch der dafür gebräuchliche Name „Jägerhaus“

ausdrückte, aber trotzdem blieb es bis 1768 der einzig bewohnbare

„Sitz“. Dieser Portner muß auch den Eisenhammer wieder aufgebaut haben,

weil bereits 1681 Andre Ruland als Hammermeister in Theuern genannt

wird, der 1687 (3/5) und 1694 (2/5) die Hofmark kaufte und dann als

pfälzischer Landsasse geadelt wurde (am 19. 1. 1695 durch die bayerische

Regierung bestätigt).

Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde

noch eine fühlbare Folge der Kriegswirren beseitigt. 1704 erledigte sich

nämlich die Pfarrei in Theuern durch den Tod des J. Ch. Payer, der

Dechantpfarrer in Amberg und zugleich Pfarrer von Theuern war. Am 6. 7.

1704 präsentierte deshalb die Hofmarksherrin Dorothea von Ruelandt den

P. Bonaventura, der als Administrator das nicht weit von Theuern

entfernte Kloster Ensdorf leitete. Jedoch erst eine zweite Präsentation

am 14. 11. 1704 hatte Erfolg und Theuern bekam mit dem Kooperator Jos.

Widman aus Hohenfels wieder einen eigenen Pfarrer. Seit dieser Zeit wird

die Reihe der Seelsorger nicht mehr unterbrochen. Diese wichtige

Änderung war eigentlich ein Verdienst der genannten Schloßherinn, die

erst durch eine namhafte Schenkung von Waldungen aus ihrem Besitz das

Bestehen der selbständigen Pfarrei ermöglichte.

Trotz des

merklichen „Fortschrittes“ enthält die „Theurisch Gütter … Herdt …

beschreibung“ des Jahres 1717 im ersten Teil (wahrscheinlich das Gut) 9

Häuser mit 9 Feuerstädt, im zweiten Teil außer Johann Ruelandt (als

Wirt) nur noch 11 weitere Untertanengüter, davon außer kleineren nur

zwei ¾‑Höfe. Im Vergleich zur Steuerbeschreibung des Jahres 1610 ist

immer noch ein ziemlicher Unterschied. 7 Jahre später (im Anschlag über

die Hofmark Theuern vom 20. 1. 1724) ist das neue (zweite) Schloß immer

noch „eingeworfen“, und das Glaser‑ Fischer‑ und Bader‑Gütl sind öd und

eingezogen. Die Hofmark hatte aber nach diesen Angaben bereits einen

errechneten Wert von rd. 36 000 fl. Noch 1766 hat der Bader Johann

Reinfeld ein öd gelegenes Häusl erbat, dahero – 5 fl Profession in

Zugang kamen.

Unter Pfarrer Georg Trettenbach (1732 – 1734) fing

man auch an, den Pfarrhof neu zu bauen, und bald darauf (1739) wurde

auch die Pfarrkirche mit Einbeziehung des romanischen Turms ausgebaut,

mittlerweile hatte sich auch das Verhältnis der Pfarrkirche zu ihrer

Filiale etwas geändert. Im Jahre 1731 wurde nämlich Ebermannsdorf von

Theuern getrennt, das Joseph von Dyr, Gutsherr auf Ebermannsdorf ein

Kuratbenefizium daselbst errichtete. Die Einkünfte des Benefiziums waren

aber so gering, daß der Benefiziat mit Not und Elend zu kämpfen hatte

und die Gutsherrschaft dieses Benefiziums bald wieder einzog. Von 1749

an wurde die Nachbarhofmark wieder als Filiale von Theuern behandelt.

So

waren seit der einschneidenden Änderung im Jahrhundert der

Glaubensspaltung zweihundert ereignisreiche Jahre verflossen – eine

denkwürdige Zeit, die vieles Alte verschwinden sah, aber auch manches

Neue brachte und damit auch die Wahrheit des Sprichwortes bekundet: Die

Zeit heilt alle Wunden.